中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”,股票代码600028)是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络的股份制企业。公司主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售;石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其它化工生产与产品销售、储运;技术、信息的研究、开发、应用等业务。

以下是关于中国石化600028的一些基本信息:

1. 公司概况: 公司名称:中国石油化工股份有限公司 注册地址:中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号 注册资本:1.21281555698E+15万元 法人代表:马永生 董事会秘书:黄文生 成立日期:2000年2月25日 上市日期:2001年8月8日。

2. 财务数据: 2024年业绩:公司2024年营业收入为30745.6亿元,同比下降4.3%;归母净利润为503.1亿元,同比下降16.8%;扣非归母净利润为480.6亿元,同比下降20.8%。 最新市值:截至2025年4月3日,中国石化的总市值为7070.71亿元,流通市值为5529.28亿元。

3. 股票信息: 最新股价:截至2025年4月3日,中国石化的股价为5.770元,涨跌幅为0.52%。 总股本:1212.82亿股,流通股本为948.42亿股。

4. 业务范围: 中国石化是中国最大的成品油供应商和乙烯生产厂商,拥有完善的成品油销售网络和化工产品营销网络。

5. 专利信息: 中国石化在2025年4月获得了多项专利授权,包括“一种加氢催化剂及其制备方法和应用”、“一种便于清理的中低温烟气过滤装置”、“压驱作业远程操控系统”、“一种自动清除装置”和“一种悬挂封隔器”。

希望这些信息对您了解中国石化600028有所帮助。

中国石化600028:业绩与挑战并存,战略布局展望未来

中国石化,股票代码600028,作为我国石油化工行业的领军企业,近年来在市场波动和能源转型的大背景下,业绩与挑战并存。本文将从公司业绩、战略布局、技术创新等多个维度,对中国石化进行详细介绍。

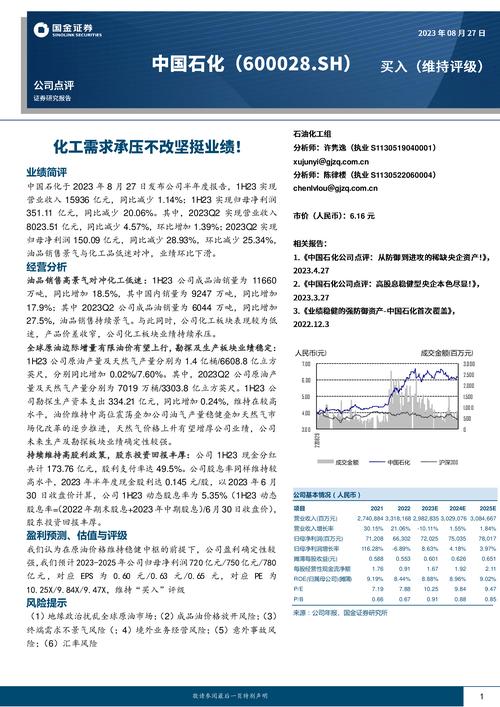

业绩回顾:业绩承压,但高分红凸显投资价值

根据华鑫证券研报,中国石化2024年全年实现归母净利润503.13亿元,同比减少101.5亿元,同比下滑16.79%。其中,2024年第四季度实现归母净利润60.66亿元,同比下滑19.09%、环比下滑29.00%。受能源转型进程加速影响,我国成品油市场需求在2024年小幅度萎缩,总需求量下滑1.9%。在此背景下,公司成品油销售价格和销量受到显著影响,导致业绩承压。

中国石化在2024年依然实现了油气当量产量515.35百万桶,同比增长2.2%,其中,境内原油产量同比增长0.9%;天然气产量同比增长4.7%。此外,公司2025年计划资本支出1,643亿元,其中勘探及开发板块分配767亿元,主要用于济阳、塔河等原油产能建设,丁山-东溪、川西等天然气产能建设以及油气储运设施建设。

值得一提的是,中国石化高分红有力体现公司战略定力和对未来的坚定信心,同时彰显公司投资性价比。华鑫证券给予中国石化“买入”投资评级。

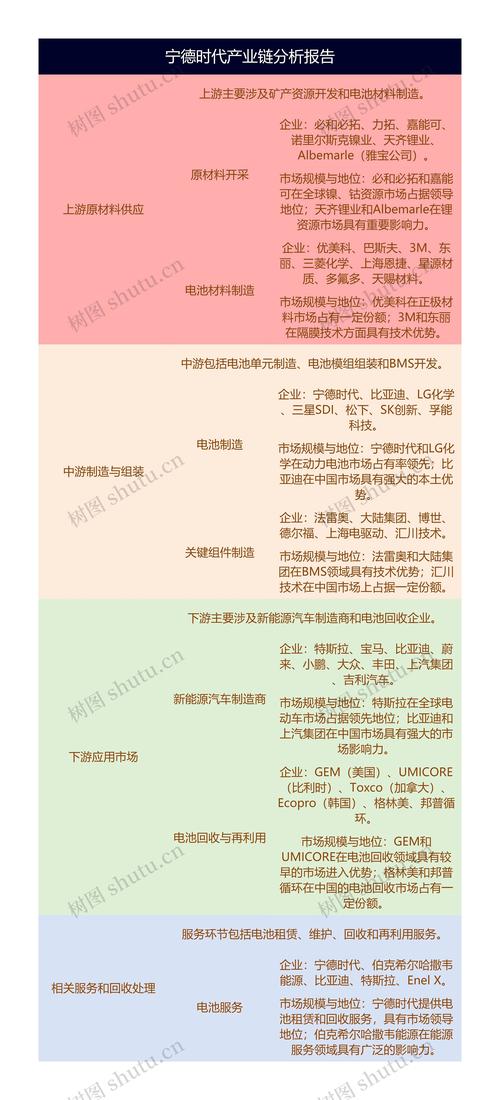

战略布局:携手宁德时代,布局新能源汽车产业链

4月2日,中国石化与宁德时代在北京签署产业与资本合作框架协议。双方将全面深化长期战略合作关系,以产业合作、资本合作的方式,携手构建全国换电网络生态和标准建设,统一管理运营换电资产。今年将建设不少于500座换电站,未来共同致力于建设10000座换电站目标。

在推动万站计划过程中,双方将共同打造人·车·能源·生活”一体化服务网络,为双碳”目标落地提供标准化、规模化支撑。中国石化凭借遍布全国的加油站场地资源与能源基建能力,宁德时代依托领先的电池技术与换电系统研发实力,共同推动换电站建设及运营。

技术创新:发明专利授权,研发投入持续增长

中国石化新获得一项发明专利授权,专利名为“体积压裂水平井特征点拟合反演方法、电子设备及介质”。该方法包括:建立体积压裂水平井分区渗流数学模型;求解体积压裂水平井分区渗流数学模型,进而计算井底压力与井底压力导数;根据体积压裂水平井井底压力导数曲线,确定多个特征点;建立每个特征点与试井解释信息的拟合表达式;调节特征点,使压力导数曲线、压力曲线与对应的实测试井曲线重合,进而计算试井解释信息。

今年以来,中国石化新获得专利授权861个,较去年同期减少了32.89%。结合公司2024年年报财务数据,2024年公司在研发方面投入了152.15亿元,同比增8.92%。

薪酬福利:人均薪酬超过30万元,行业竞争力强

根据年报披露,中国石化职工总数大约35.6万,比2023年末减少近1.2万人,去年人均创利14.13万元,人均薪酬为30.2万元,比2023年增加1.3万元。在薪酬福利方面,中国石化具有较强的行业竞争力。

未来展望:全方位推进人工智能与全产业链深度融合

中国石化已完成全尺寸DeepSeek大模型本地化部署和测试,开通了“长城AI”大模型。未来,中国石化将全方位推进人工智能与全产业链深度融合,加强数据、算法、算力的一体化统筹,打造AI科技研发应用场景,提升研发效率和工程化应用水平;打造AI生产制造应用场景,提升生产运行和安全管理水平;打造AI经营管理应用场景,提升管理决策效率水平,全方位赋能产业技术变革和优化升级。